JR東日本と株式会社パスモは11月25日、モバイルSuicaおよびモバイルPASMOのアプリをアップデートし、新たにコード決済サービス「teppay(テッペイ)」を2026年秋より順次提供開始すると発表した。

JR東日本はこの取り組みを、Suicaを「移動のデバイス」から交通、決済、地域を含む「生活のデバイス」へと進化させる長期ビジョン「Suica Renaissance」の一環と位置づけている。

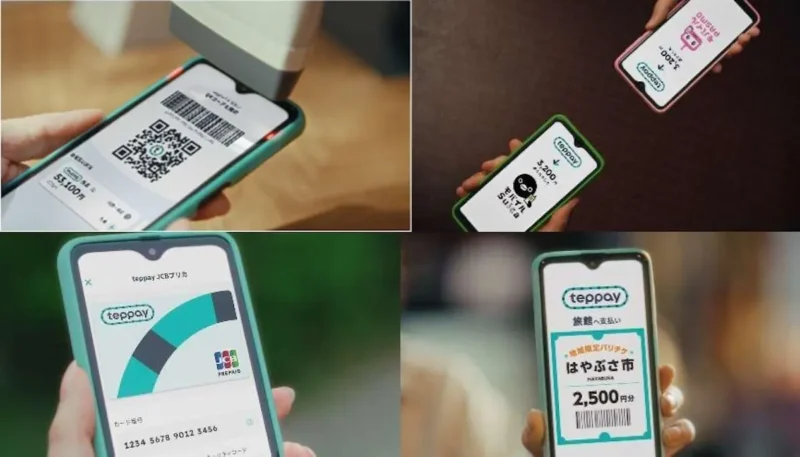

teppay最大の特長は、既にモバイルSuica・モバイルPASMOを利用しているユーザーであれば、新たなアプリのダウンロードや登録が一切不要でコード決済機能を利用できる点だ。

この新サービスにより、これまで交通系IC残高の上限額(2万円)がネックとなっていた高額な買い物も、コード決済で可能になる。teppayにビューカードを連携すれば、チャージレスで買い物ができるほか、決済時にはteppayポイントも付与される。

また、利便性を大きく向上させるのが、アプリの垣根を越えた残高のやり取りだ。teppay残高として、モバイルSuicaユーザーとモバイルPASMOユーザーの間で残高を「送る・受け取る」ことが可能になる。これは、複数の交通系ICアプリ間での残高移動を可能にする重要なアップデートだ。

利用可能店舗も広範囲だ。teppayマークのあるお店だけでなく、全国160万か所以上(2025年10月末時点)のSmart Codeマークがある店舗でも利用できる。さらに、teppay残高をインターネットでの買い物に利用できる「teppay JCB プリカ」をアプリ内で発行することもできるという。タクシーや飲食店のモバイルオーダーの利用も可能だ。

また、地域活性化に特化した「地域限定バリュー(通称:バリチケ)」機能も提供され、自治体のプレミアム商品券などにも活用される見込みだ。

生活者の「キャッシュレス疲れ」を解消、馴染みのサービスへの集約ニーズに応える

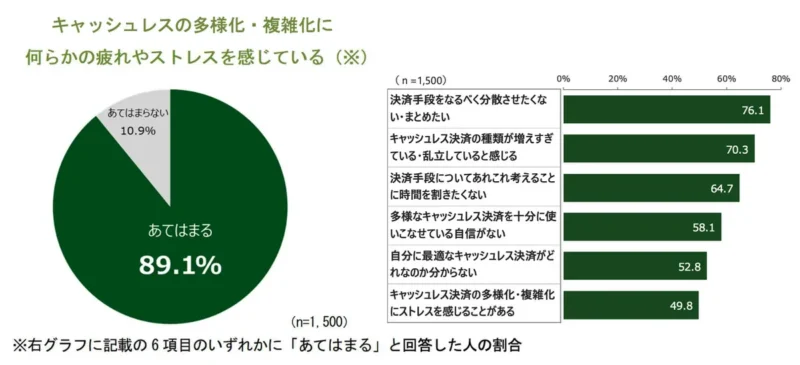

JR東日本がteppayの提供に踏み切った背景には、現在のキャッシュレス決済市場が抱える問題点がある。同社が行った調査によると、多くの生活者がキャッシュレス決済の多様化・複雑化に対して何らかのストレスを感じており、一都三県に住む生活者の約9割がこれに「疲れやストレスを感じている」という結果が出ている。

そして、生活者の76.1%が「決済手段をなるべく分散させたくない・まとめたい」と考えており、さらにそのうち77.5%が「馴染みのブランド・サービスにまとめたい」という強いニーズを持っている。

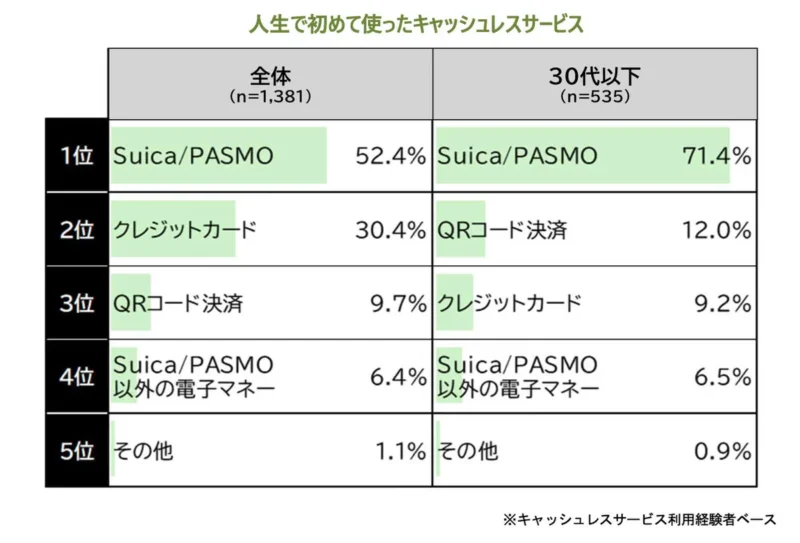

ここで、SuicaとPASMOのブランド力が活きてくる。SuicaとPASMOは一都三県での所有率が84.3%と非常に高く、キャッシュレス利用経験者が人生で初めて利用したサービスとして5割を超えてトップとなっている。

所有者の8割以上が、SuicaとPASMOに対して「馴染み」「安心感」「信頼感」を抱いており、teppayはこの高い信頼性を基盤として、交通以外の多様な決済シーンに進出することで、生活者のキャッシュレスに関するストレスを解消することを目指す。

teppayは、モバイルSuicaでの提供を2026年秋に、モバイルPASMOでの提供を2027年春に開始する予定だ。加盟店の募集は2026年夏頃から開始される。

関連リンク

(画像:JR東日本)