ASUSとMicrosoftは、ハンドヘルド「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」を10月16日に発売する。

両製品については、すでに国内でも予約受付が開始されているほか、東京ゲームショウ2025のASUSブースで試遊台が設けられたことで、すでに実機を触ってみた人も多いとは思う。

今回、上位モデルの「ROG Xbox Ally X」に加えて、通常モデルの「ROG Xbox Ally」の実機もASUS JAPANからお借りすることができたので、上位モデルと比べた性能や、どんなユーザーにオススメなのかを焦点に、ミニレビューをお届けする。

▶︎ ASUS Storeキャンペーン一覧をチェック

本体デザイン

「ROG Xbox Ally」は、ASUSのゲーミングポータブルPC「ROG Ally」シリーズの最新モデル。今回はMicrosoftとの協業により、XboxとWindowsのエコシステムを統合し、最適化したことで、よりコンソールライクなゲーム体験を実現した製品だ。

Xbox Allyシリーズは2モデルが展開され、上位モデルにあたる「Xbox Ally X」がコアゲーマー向けの製品であるのに対し、「Xbox Ally」はカジュアルにゲームを楽しむユーザーに向けた製品になっている。カラーもXbox Ally Xがブラック、Xbox Allyがホワイトで、一目でモデルが分かるようになっている。

「Xbox Ally」のデザインは、基本的には上位モデルの「Xbox Ally X」と同じになっていて、Xboxコントローラーを半分に割って画面を挟み込むような形をしている。グリップ部分はまさにXboxコントローラーのような持ち心地で、コントローラー派の筆者からすれば驚くほどの親しみやすさだった。

ボタン配置もXbox Ally Xと同じだが、Xbox Ally Xはレースゲームやシューティングゲームなどで抵抗感やフィードバックによって没入感を高める「インパルストリガー」が採用されているのに対し、Xbox Allyは通常のトリガーとなっている。操作性はほとんど変わらないので、没入感にこだわらないのであればXbox Allyでも問題なしだ。

画面は7インチのタッチ操作対応IPSディスプレイを搭載。解像度はフルHD (1080p)、リフレッシュレートは120Hz、アスペクト比は16:9。ただし、Xbox Allyの場合はスペックの関係上、フルHDで映像を出力し続けるとゲームの負荷が高くなりがちなので、必要のない場面では解像度を下げるのがオススメだ。

本体サイズは幅290.0×奥行き121.0×高さ27.5~50.9mm (突起部除く) 、重量は約670gで、Xbox Ally Xよりも少し軽い。

インターフェースは、USB Type-Cが2ポートとmicroSDカードリーダー、3.5mmヘッドホンジャックで、これらはすべて本体上部にまとめられており、ゲームプレイ時に邪魔になりにくい。

Type-Cポートの規格はどちらもUSB 3.2 Gen 2で、USB PD対応。アクセサリーを繋ぎながら本体を高速充電可能だ。ちなみに、上位モデルのXbox Ally Xは一番左のポートのみUSB4規格に対応している。

パフォーマンス

Xbox Allyは、AMD Ryzen Z2 (4コア・8スレッド) +Radeon グラフィックスを搭載しており、カジュアルゲームや720p環境に最適化されている。

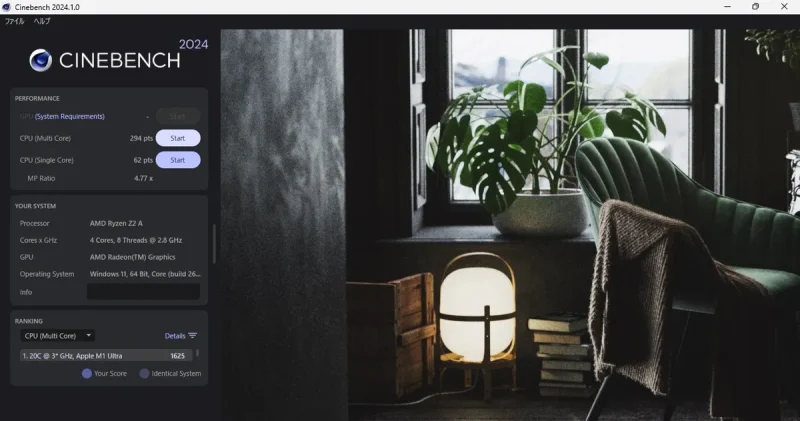

どれほどの性能になっているのか、電源に接続してターボモードにした状態で、Cinebench 2024でベンチマークスコアを計測してみた。

結果はシングルコアスコアが62、マルチコアスコアが294。上位モデルのXbox Ally Xはシングルコアスコアが112、マルチコアスコアが779だったことから、比較するとスコアにはしっかりと差が設けられていることがわかる。

実際のゲーム環境においての快適度のチェックのため、『モンスターハンターワイルズ』のベンチマークを計測してみた。解像度720p、グラフィック「最低」、フレーム生成なしの設定で計測したが、スコア9053、平均フレームレート26.63fpsで、「設定変更を推奨します」のメッセージが表示されてしまっていた。

やはり解像度やグラフィックを最低限まで落としても、Xbox AllyでAAA級タイトルを快適にプレイするのは難しそうだ。『モンスターハンターワイルズ』級のゲームをプレイしたい場合は、上位モデルのXbox Ally Xを選んでいただきたい。

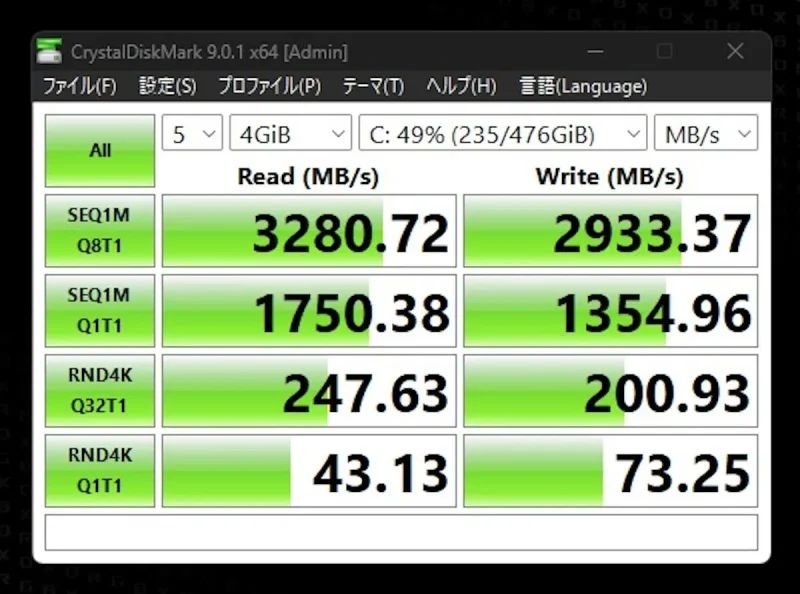

搭載メモリはPDDR5X-6400で、容量は16GB。SSDは512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) だ。

SSDの性能については、CrystalDiskMarkで計測してみたところ、上位モデルのXbox Ally Xよりは低い数値が出たものの、かなり高速で読み書きできている。ハンドヘルドとしてはかなり優秀だ。ちなみにSSDの換装も可能だが、メーカーのサポート対象外になるため、やる場合は自己責任で。

実際にゲームをプレイしてみた

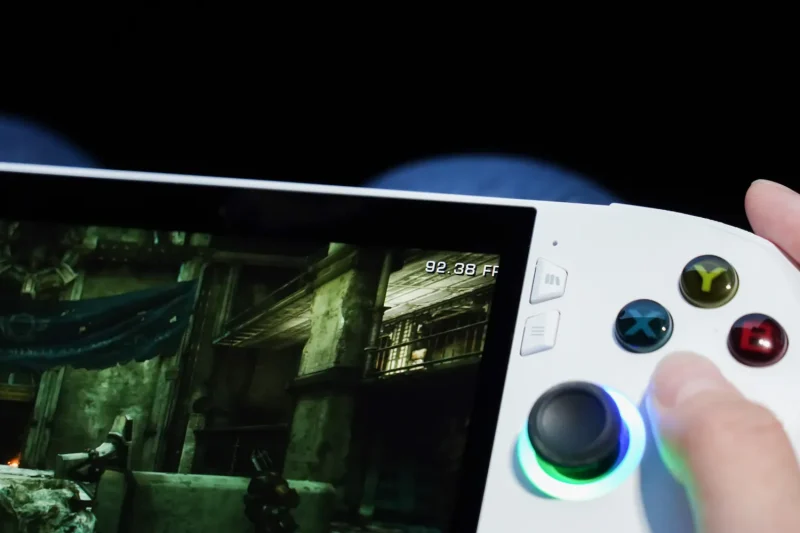

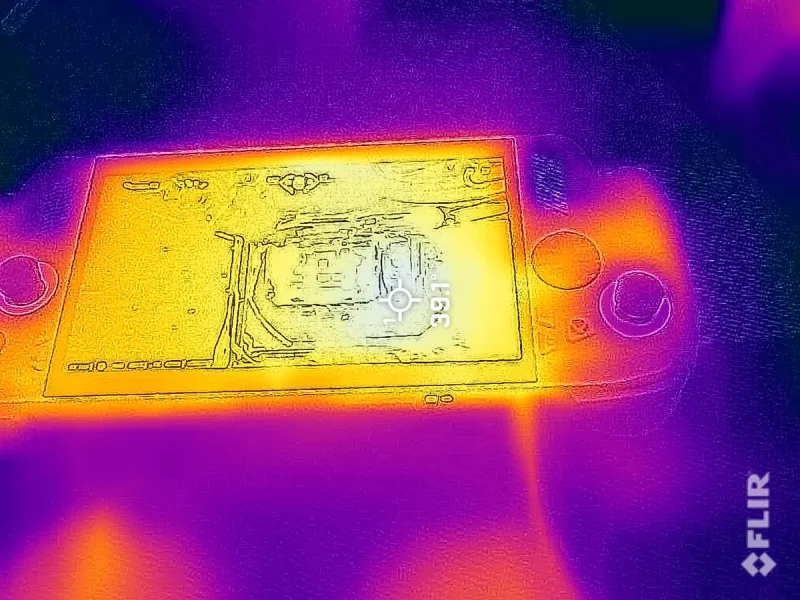

実際のゲームプレイ時の動作チェックのため、『Gears of War: Reloaded』をプレイしてみた。本体は電源アダプタに繋ぎ、ターボモードの状態で検証を行った。

解像度を1080pに設定してゲームを始めたところ、40〜50fps程度で動作していた。アクションゲームとしては普通にプレイはできているが、処理が重い場面でカクつくのが確認できたため、やはりXbox Allyでは解像度は少し下げた方が良さそうだ。

試しに720pに解像度を落としたみたところ、常時60fps以上出るようになり、処理が軽い場面では92fpsで動作するなど、1080pでプレイしたときよりも安定してプレイすることができた。

純正アクセサリのROG Bulwark Dock DG300を使って外部ディスプレイに映像出力をしたときにはどうなるのか。『Gears of War: Reloaded』を1080pで出力してみたところ、処理が軽い場面では55〜60fpsで動作することもあったが、激しい銃撃戦など処理の重い場面では20〜30fpsに落ちることもあった。

外部ディスプレイに映像出力をしてのゲームプレイはフレームレートが安定しない可能性があるため、アクションゲームなどは本体の画面でプレイした方が良さそうだ。

バッテリー容量は60Wh。パフォーマンスモードで『Gears of War: Reloaded』をプレイしたところ、約2時間半プレイできた。電源接続なしでプレイできるのは2〜3時間が限度だろう。本体は約1時間半でフル充電可能だ。

まとめ

「ROG Xbox Ally」は、Xboxエコシステムとの親和性を高めつつ、扱いやすいデザインを採用したハンドヘルドだ。外観や操作感は上位モデルと共通しており、携帯機としての完成度も高い。

実際にプレイしてみると、3Dゲームは1080p設定だとカクついてしまうことがあったが、720p設定であれば多くのタイトルを安定して動作させることができると思われる。上位モデルの「Xbox Ally X」と比べると、処理性能や一部機能は抑えられているため、快適に遊べるタイトルは多少限られることになるが、1〜2世代前のタイトルだったり、AAA級の高いグラフィックスを使用するタイトルでなければ十分に楽しめるはずだ。カジュアルにゲームを楽しみたいユーザーにとっては十分なパフォーマンスと言えるだろう。

以上を踏まえると、価格を重視しつつ手軽にPCゲームやXbox Game Passのタイトルを楽しみたいユーザーはXbox Allyが最適。一方で、より高負荷なゲームを快適にプレイしたいユーザーはXbox Ally Xを選ぶとよいだろう。

いずれのモデルも、これまでのROG Allyシリーズが築いてきた操作性と携帯性を継承しつつ、コンソールライクな遊び方を提案する、完成度の高いハンドヘルドに仕上がっている。

▶︎ ASUS Storeキャンペーン一覧をチェック