Intelは、米ラスベガスで開催している「CES 2026」において、次世代プロセッサ「Intel Core Ultra シリーズ 3(開発コード名:Panther Lake)」を発表した。

同製品は、Intelが長年開発を続けてきた半導体プロセス「Intel 18A」を初めて採用するクライアント向けCPUで、製造技術、設計思想、AI戦略を全面的に刷新した、数年にわたる停滞からの脱却を強く印象付ける「再起を賭けた世代」と位置付けられる。

Core Ultra シリーズ 3は、ノートPCを中心に2026年1月下旬から順次市場投入される予定だ。

Intel復活の分水嶺、「Panther Lake」は何を変えるのか

Core Ultra シリーズ 3は、インテルにとって自社ファブの復活、x86の再定義、そしてAI時代の主導権奪還を賭けた、極めて重要な世代だ。

最大のトピックは、Intel 18Aを初めて量産製品に採用した点にある。18Aは1.8nm相当の微細化だけでなく、RibbonFET(GAAトランジスタ)とPowerVia(裏面電源供給)を同時に実用化した、インテルにとって悲願とも言えるプロセスだ。

これにより、電流制御と電力供給効率が大幅に改善され、ワット当たりの性能は15%向上、チップ密度は30%以上改善。ここ数世代、プロセスで後手に回ってきたインテルが、再び技術的な主語を取り戻そうとしていることが分かる。

設計面では、前世代Lunar Lakeからの明確な方向転換が行われた。Lunar Lakeでは、低消費電力を最優先しメモリをパッケージ内に統合する構成を採用したが、Panther Lakeではこれを見直し、DIMMスロットやオンボードメモリを再びサポートする設計に戻している。結果として、メーカーや用途に応じた構成の自由度が復活した。

一方で、Foverosによるチップレット戦略はさらに洗練された。CPUやNPUを18Aで製造しつつ、I/OなどはTSMC製タイルと組み合わせる。すべてを内製にこだわらず、「自社ファブの強みを核に、最適な組み合わせを選ぶ」という現実的な路線を取っている。

性能面では、マルチスレッド性能が前世代比で最大60%向上。加えて、Low Power Islandの再設計が効き、4K動画ストリーミング時の消費電力を従来の3分の1に削減。対応ノートPCでは最大27.1時間の連続動画再生を実現している。x86で長らく弱点とされてきた電力効率に明確な改善を示したかたちだ。

GPUとAIで “ローカル完結” を狙い、エッジまで同時に攻める

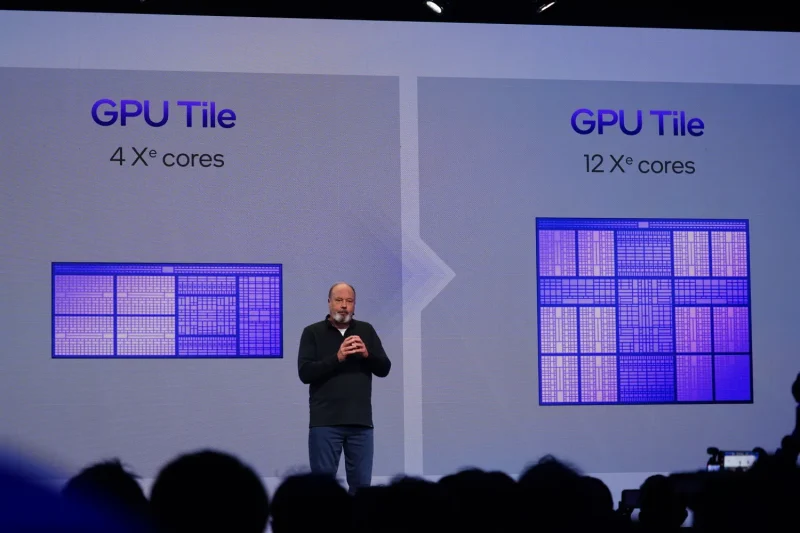

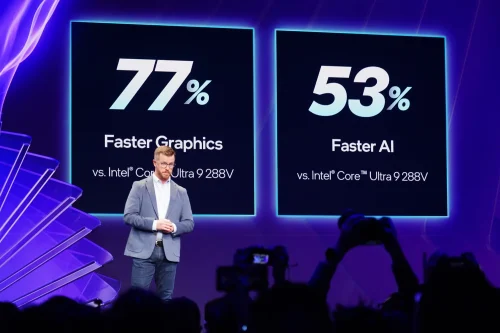

グラフィックス面での進化も大きい。統合GPUは新たにIntel Arc B390を採用。上位のCore Ultra X9/X7では12基のXeコアを搭載し、競合するAMDのRadeon iGPUと比べて平均70%高いフレームレートを実現する。

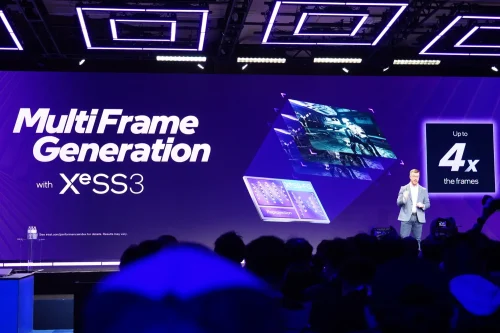

最大の特徴は、業界初となるAIベースの3フレーム生成機能を統合GPUに実装した点だ。レンダリング1フレームに対して3フレームを生成するこの技術によって、薄型ノートPCでも最新のFPSタイトル『Battlefield 6』を120fps以上で動作させられる。内蔵GPUはもはや「妥協の選択肢」ではなく、きちんとゲームを楽しめる存在へと引き上げられた。

AI性能も、数字で語れる水準に達している。NPU単体で50TOPS、CPU・GPUを含めたプラットフォーム全体では最大180TOPS。これを96GBのメモリ構成と組み合わせることで、700億パラメータ規模の大規模言語モデルを、32Kコンテキストでローカル実行できるとする。デモ用途ではなく、実運用を前提としたローカルLLMの話が出てきた点は象徴的だ。

CESの会場で開催された記者発表会で、IntelのCEO Lip-Bu Tan (リップ ブー・タン) 氏は、現在のIT業界を「コンピューティングが再定義される瞬間」と表現する。AIがクラウドからエッジまでのすべてのデバイスを塗り替える中、インテルの使命は「インテリジェンスを誰もが使え、効率的で、どこにでも存在するものにする」ことだと強調した。

この壮大なビジョンを支える中核が18Aプロセスだ。タン氏は、2025年末までに最初の18A製品を出荷する約束を守っただけでなく、「期待以上の成果(overdelivered)」を出せたと宣言。Core Ultra シリーズ 3のすべてのパッケージで量産ランプアップが進んでいるという。

また、垂直統合の強みも強調。設計から製造、パッケージングまでを自社で完結させることで、競合他社には真似できない技術的優位性を確保している。タン氏は「AI駆動の未来に向け、開発者やクリエイター、エンジニアにパフォーマンスと効率の力を与える」と述べ、Core Ultra シリーズ 3がPCの次なる進化を象徴する製品であると示した。

クライアント・コンピューティング事業を率いるJim Johnson (ジム・ジョンソン) 上級副社長も、CESのステージで製造技術の優位性を力説した。18AはRibbonFETとPowerViaを備えた世界初のファウンドリノードで、電流制御と信号伝達を大きく改善。結果として、ワット当たり性能は15%向上、チップ密度は30%以上改善された。

Panther Lakeの開発では、電力効率に対して「異常なまでの執着」があったという。Lunar Lakeの省電力設計を継承しながらも、4K動画ストリーミング消費電力は従来比で3分の1に削減し、「バッテリー駆動時間を日単位で語れるレベル」に到達することを目指した。ジョンソン氏は「x86は高負荷時に電力効率が悪いという神話を終わらせる」と宣言した。

AI性能では、NPU単体で50TOPS、プラットフォーム全体で最大180TOPS。最大96GBのメモリと組み合わせることで、700億パラメータ規模のLLMを32Kコンテキストでローカル実行可能と説明。競合には真似できない「ローカルAI環境での高度推論」を可能にした。

PCからエッジまでのAI戦略

さらに今回、インテルはPanther LakeをPC向けと同時に、産業・スマートシティなどのエッジ領域にも投入することも発表している。インテルは、AIの主戦場がクラウドから、ロボットやスマートシティといった「現場(エッジ)」へと移行すると見据えている。

エッジ領域におけるPanther Lakeの強みは、高い処理能力だけではない。

まず、過酷な環境への対応だ。24時間365日の連続稼働を前提とし、産業用途で求められる極端な高温・低温環境下での動作を保証する。次に、AI推論性能の底上げ。大規模言語モデル(LLM)の推論性能は最大1.9倍、動画解析におけるワット/コスト性能は最大2.3倍に向上した。

さらに、ロボット用途で重要となるVLA(視覚・言語・アクション)モデルでは、周囲を「見て」「理解し」「動く」ための処理スループットが、従来比で最大4.5倍に達する。

インテルは、こうした取り組みを「物理AI(Physical AI)」と位置付けている。工場の品質検査、医療機器、さらにはヒューマノイドロボットへの応用までを視野に入れており、CESの会場では実際にこのチップで動作するヒューマノイドのデモも披露された。

特徴的なのは、これらの処理を個別のGPUカードを使わず、単一のSoCで実行できる点だ。これにより、システム全体のコスト(TCO)や消費電力、構成の複雑さを大幅に抑えられる。PC向けCPUとエッジAI向けSoCを分けてきた従来の発想とは、一線を画すアプローチと言える。

Core Ultra シリーズ 3を搭載したPCは、2026年1月6日に予約受付が始まり、1月27日に発売される。一方、エッジ向けシステムの提供は2026年第2四半期を予定している。インテルは、自社工場による製造能力と、PCから産業現場までを貫く共通アーキテクチャを武器に、QualcommやAMD、そしてNVIDIAが存在感を示すエッジAI市場へ真正面から挑む構えだ。

(取材協力:Intel)