今月6日から米ラスベガスで開催された「CES 2026」で、インテルは次世代CPU「Core Ultra Series 3(開発コード名:Panther Lake)」を正式に発表した。基調講演やメイン展示ではロードマップや製品戦略が示された一方、会場内にはそれらとは別に「Intel Core Ultra Lounge」と呼ばれるプライベートショーケースが用意されていた。

このラウンジは、Panther Lakeの将来像を語る場というより、すでに動作する実機を通じて「現時点で何ができるのか」を体験させることに主眼を置いた空間だ。Arc B390 GPUを内蔵するCore Ultra X7 358HやX9 388HといったSeries 3搭載システムが並び、ゲーム性能やAI処理、バッテリー駆動を前提とした複数のデモが披露されていた。

(取材協力:インテル)

30B級LLMをローカル実行するAIエージェント

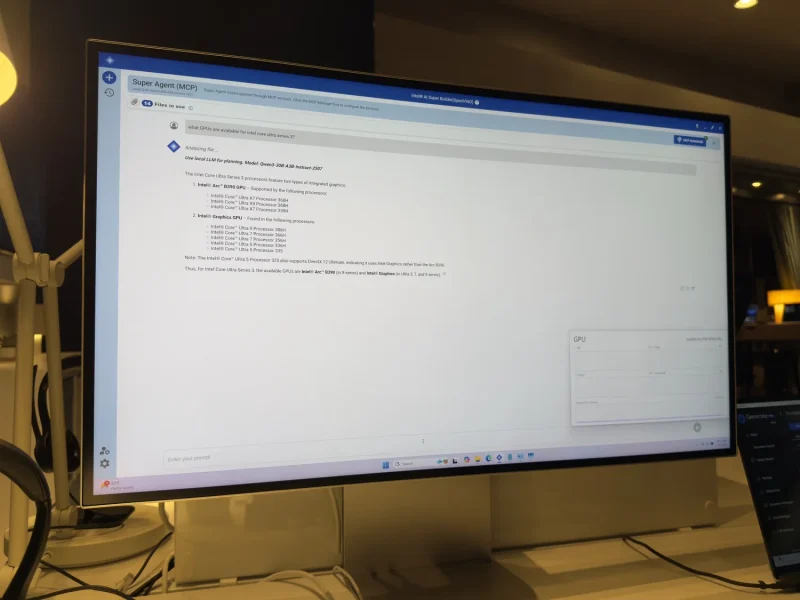

最初に体験したのは、Khadas Mind Mini PC(Core Ultra X7 358H)による「Super Agent + MCP」デモだ。これは、Intel AI Assistant Builderを用い、Super AgentとModel Context Protocol(MCP)を組み合わせた構成となっている。

このデモの狙いは、単に「AIが速い」ことを見せるためではなく、ローカル環境において、誰でも高度なAIエージェントを自分で構築し、自由に拡張できる基盤がすでに整っていることを示す点にある。

デモでは、Alibabaの大規模言語モデル「Qwen3-30B-A3B」(約300億パラメータ級)を、Arc B390 GPUに内蔵されたXMXユニットを使って完全にローカル実行した。その上で、Intel AI Assistant Builderで構築した「Super Agent」(複数の専門AIエージェントが連携する仕組み)と、MCP(Model Context Protocol)によって外部ツールやデータをリアルタイムに呼び出し、RAG(検索拡張生成)を組み合わせて正確な回答を生成していた。

30B級モデルを動かすだけでも相当な負荷がかかるはずだが、実際のデモでは対話が詰まることなく、対話のテンポも安定していた。

インテルがこのデモを通じて伝えたかったのは、「Panther Lakeは単なるAI内蔵CPUではない」という点だ。デバイス上でプライバシーを守りながら、ユーザー自身が用途に合わせてAIを組み立てられるプラットフォームである、というメッセージが明確に示されていた。クラウドに頼らず、ローカル環境で「実際に行動できるAIエージェント」を簡単に作れる未来を、実機で証明した形である。

内蔵GPUで『Battlefield 6』はどこまで動くか

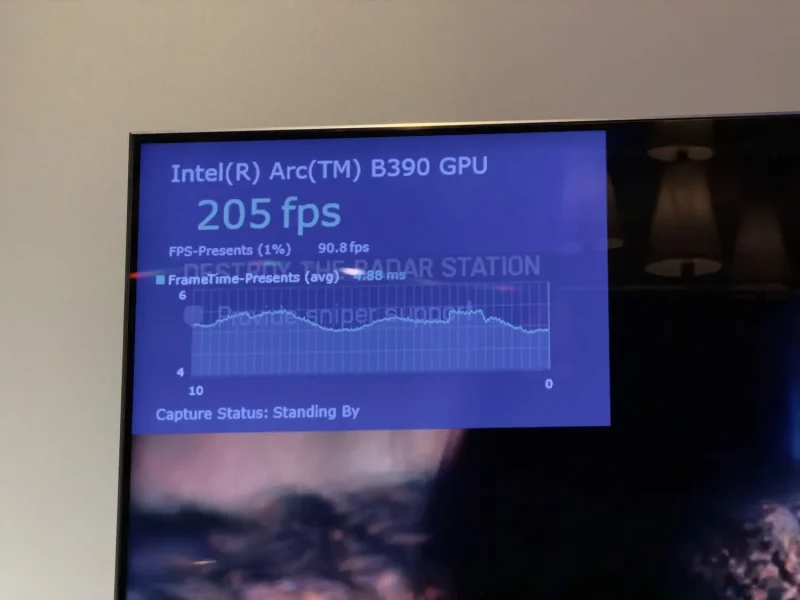

続いて、内蔵GPU「Intel Arc B390」の性能を確認するデモとして、Lenovo IdeaPad Pro 5(Core Ultra X9 388H搭載)を用いた『Battlefield 6』のプレイが披露された。展示機は実際に操作できる状態で、実ゲームに近い条件で挙動を確かめられるようになっていた。

デモ中のフレームレートはおおむね169〜205fpsで推移し、爆発や銃撃が重なる場面でも目立った落ち込みは見られない。描画の乱れや入力遅延も感じられず、テンポの速いFPSとして快適な動作を維持していた。

このデモは外部GPUを前提とせずとも、高リフレッシュレート環境を活かした本格的なプレイが視野に入ることを示していた。ノートPCの内蔵GPUでここまで滑らかなゲーム体験が成立している点は印象的だ。

内蔵GPUでDaVinci ResolveのAI機能を試す

クリエイティブ用途の例として用意されていたのが、Lenovo Yoga AIO(Core Ultra X7 358H)によるDaVinci Resolveのデモだ。

AI機能「Magic Mask」を使い、スケートボード選手の映像から上着部分のみを自動で切り抜き、色を変更する様子が紹介された。このデモは、Panther Lake世代のGPUがAI処理を含むクリエイティブワークの中心を担えることを、具体的に示すものだった。

被写体の追従精度は高く、動きのある映像でも不自然さは少ない。処理中はGPUのXMXユニットに高い負荷がかかっていたが、操作が極端に滞る場面は確認できなかった。内蔵GPUという枠組みを踏まえると、実用的な編集作業を十分に想定できるレベルに達している印象だ。

NPUが支える「常時AI」という新しい使い道

続いて紹介されたのが、Samsung Galaxy Book 6 Pro(Core Ultra X7 358H)を用いた「Elgato Prompter + Voice Sync」デモだ。NPU(Intel AI Engine)を活用し、話者の声に合わせてプロンプターの表示を自動調整する仕組みとなっている。

話す速度に応じてスクリプトが自然にスクロールする仕組みで、途中でアドリブが入ったり話が脱線しても自動でスクロールを一時停止し、また原稿の内容に戻ったときにリアルタイムで同期が行われる。

特に印象的だったのは、これらの処理がGPUにほとんど負荷をかけず、NPUのみで完結していた点だ。バッテリー駆動を前提としたノートPCにおいて、常時動作するAI機能の具体像が分かりやすく示されていた。

デモの派手さはないものの、日常的な作業に溶け込むAIの方向性を示すという点で、Panther LakeにおけるNPUの役割が明確に伝わってくる。

オフラインで完結するローカルAIを示した「AirgapAI」

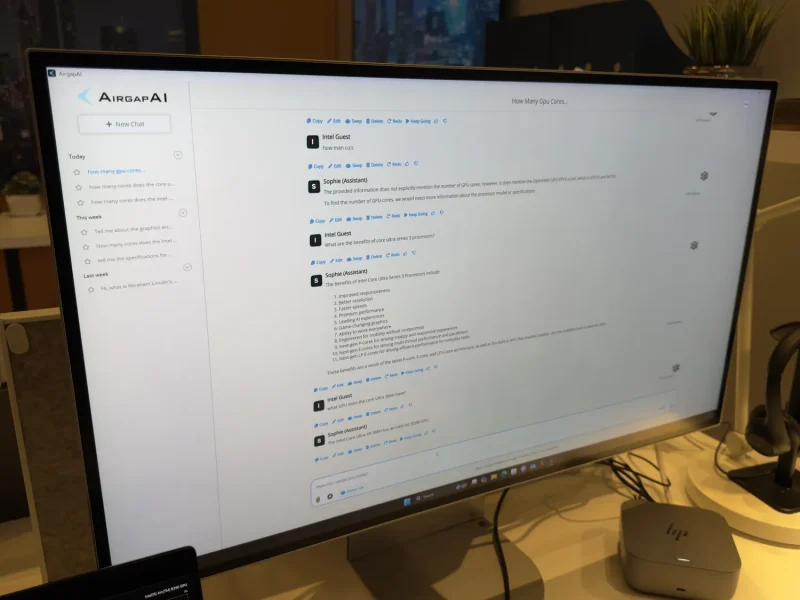

最後に体験したのが、HP EliteBook X G2i 14-inch(Core Ultra X7 358H)を用いた「AirgapAI」デモだ。ネットワークから完全に切り離した、いわゆるエアギャップ環境で、小規模言語モデル(SLM)をローカル実行する構成となっている。

Llama 3.2やGemma、Phi-3.5/Phi-4といった複数のSLMをGPUのXMXユニットで処理し、事前に読み込ませたCES 2026の基調講演資料について質問に答えるセキュアAIアシスタントとして動作していた。完全オフラインでありながら、質問への応答速度は実用を想定できる水準で、資料検索と要約を組み合わせた挙動も安定している。

ローカルAIは実験的な用途にとどまる印象もあるが、このデモは外部に出せない情報を扱う業務利用を明確に意識した内容だった。Panther Lake世代では、GPUを使ったSLM実行が現実的な選択肢になりつつあることが示されている。

実機デモから見えた「Panther Lakeの立ち位置」

CES 2026の「Intel Core Ultra Lounge」で披露されたPanther Lake(Core Ultra Series 3)の各種デモは、「現時点で実際に何ができるか」を具体的に示す内容だった。

30B級の大規模言語モデルをローカル実行するAIエージェント、内蔵GPUでの高フレームレートな最新FPSゲーム、DaVinci Resolveを用いたAIクリエイティブ処理、NPUによる常時稼働型AI、そして完全オフラインで動作するセキュアなローカルAI。いずれのデモも、Panther Lakeが単なる高性能CPUではなく、「GPU・NPUを含めたAI実行基盤」として設計されていることを明確に印象付けるものだった。

特に共通して感じられたのは、クラウド依存からの脱却という方向性だ。プライバシーやセキュリティを確保しつつ、ユーザー自身が用途に応じてAIを構築・運用できる環境が、すでにノートPCや小型PCサイズで成立している点は大きい。

Panther Lake世代のCore Ultraは、「AI対応CPU」というだけではなく、ゲーム、クリエイティブ、業務用途を横断する汎用AIプラットフォームへと進化しつつある。その実像を実機デモによって具体的に示したのが、今回のIntel Core Ultra Loungeだったと言えるだろう。