NTTドコモが運営する老舗ウェブサービス 「goo blog」 およびQ&Aサイト 「教えて!goo」 が、2025年内に相次いでサービスを終了することが明らかになった。いずれも2000年代初頭からインターネット黎明期を支えてきた存在であり、特にレトロゲームをはじめとしたニッチな情報の蓄積に貢献してきた背景から、その影響はとても大きい。

また、1998年からサービスが開始された「gooニュース」についてもサービスが終了することが発表された。

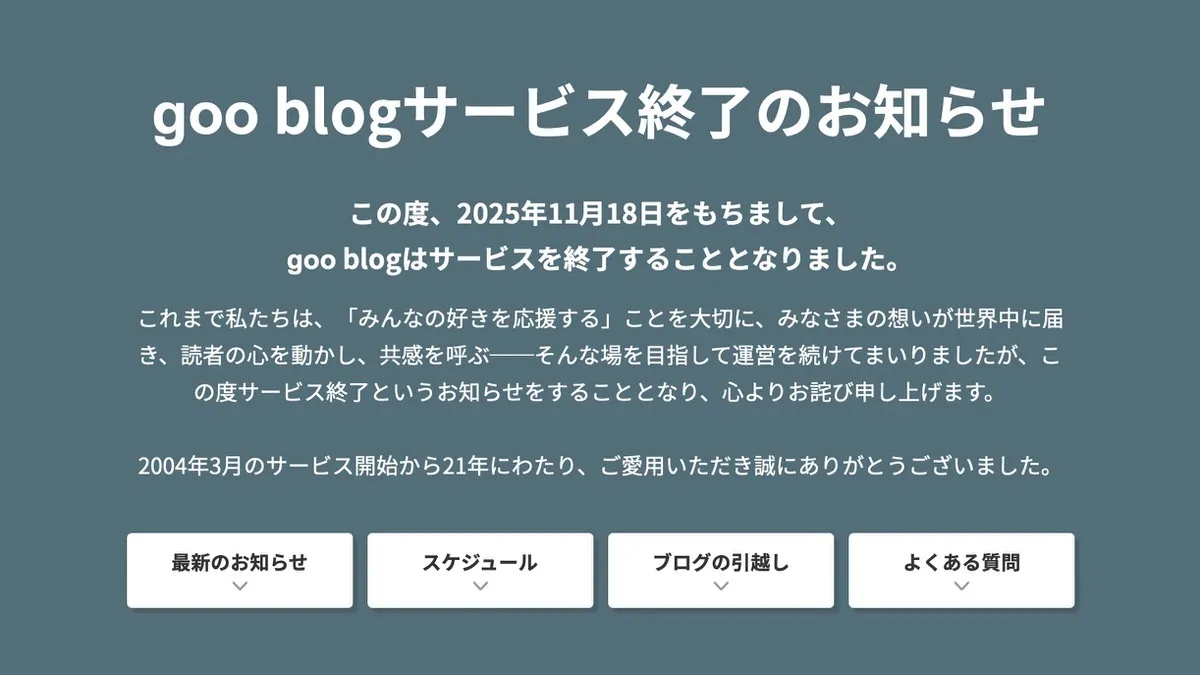

goo blog:21年間の記録に終止符、全データ閲覧不可に

「goo blog」 は2004年3月にサービスを開始。個人が無料でブログを開設できるプラットフォームとして、多様な趣味・専門ジャンルの情報が発信され続けてきた。特にブログ黄金期と呼ばれる2000年代中盤以降、ゲーム攻略・レビュー、地域情報、個人研究などの貴重なアーカイブが積み重ねられてきた。

運営元であるNTTドコモは、2025年11月18日をもって同サービスを完全終了すると発表。サービス終了後は全ブログ記事が閲覧不可能となり、実質的な “デジタル消失” が起こる。

▼ goo blogサービス終了スケジュール概要

- 2025年4月16日:ブログ引っ越し・データダウンロード機能 提供開始

- 2025年4月21日:書籍化機能 再開

- 2025年6月9日:アプリ版有料会員の新規受付停止・課金停止

- 2025年6月30日:アプリ版課金停止

- 2025年7月1日:新規ブログ開設の受付終了

- 2025年8月1日:新規web版有料会員受付停止

- 2025年9月30日:goo blogアプリ提供終了

- 2025年10月1日:新規記事投稿およびコメント投稿停止、有料課金完全停止

- 2025年11月18日:サービス完全終了、全記事閲覧不可

ブログデータは、4月16日よりMT (Movable Type) 形式でエクスポート可能。運営は 「Amebaブログ」 「はてなブログ」 などを移行先として推奨しており、記事・画像の大半は移行可能だが画像パスは要注意。絵文字の移行は不可。また、MyBooks.jpを利用した書籍化も可能で、保存方法の多様性は一定確保されている。

関連リンク

教えて!goo:知のQ&Aコミュニティも終了、専門知識の喪失が懸念

「教えて!goo」 は、ユーザー同士のQ&A形式で知識を共有するウェブサービス。一般的な生活知識から、学術、技術、そしてゲーム・カルチャーに関する高度な質問・回答まで、幅広いトピックが蓄積されていた。

とりわけ、レトロゲームに関する細やかな情報 (たとえば発売当時の非公式裏技、ディスク書き換えの仕様、特定の周辺機器対応状況など) はこの種のコミュニティでしか得られない知識もある。

▼ 教えて!gooサービス終了スケジュール

- 2025年6月2日:スマートフォンアプリ版終了、新規会員登録停止

- 2025年9月17日:全サービス終了、全Q&Aコンテンツの閲覧不可へ

問題は、「教えて!goo」 側ではデータダウンロード機能の提供予定がないという点。過去の質問・回答を保存したいユーザーは、自力でアーカイブする必要があるが、20年以上に及ぶ膨大なデータ量を考えるとそれは現実的には難しいだろう。

関連リンク

gooニュースも閉鎖へ。dメニューニュースを案内

「gooニュース」 は、さらに長い歴史を持つサービスだ。1998年のスタート以来、政治・経済からエンタメ・スポーツまで、幅広いジャンルのニュースを無料で提供してきた。

新聞社や通信社との提携による確かな報道と、ポータルサイトならではの一覧性を兼ね備えており、かつてはインターネット上の主要なニュース閲覧手段の一つだった。

その 「gooニュース」 も、2025年6月18日をもってサービス提供を終了する。ニュースという性質上、記事単体の保存は難しく、終了後の代替としてはNTTドコモが運営する 「dメニューニュース」 への移行が案内されている。

関連リンク

連鎖するウェブ・アーカイブの終焉

今回の終了は、「FC2 WEB」 など他のレガシーサービス終了と時期が重なっており、ウェブアーカイブ全体が失われつつあるという共通課題を浮き彫りにしている。

Yahoo!ブログが2019年に閉鎖、楽天ブログの縮小など、ブログ時代の終焉はすでに進行しており、「goo blog」 「教えて!goo」 はこれでも “生き残っていた” 老舗サイトだった。ネット文化の黎明期に育まれた個人の知識や記録が、誰にも知られずに消えていくことは、ウェブという文化の本質に対する問いを投げかけるものだ。

それと同時に、消えゆく情報への最後のサルベージの機会でもある。情報保存に関心のあるユーザーやレトロゲーム保存活動を行っている方は、今のうちにデータ取得・移行を行うことが強く推奨される。

(画像:NTTドコモ)