サムスン電子ジャパンは、今月9日に最新の折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」を発売した。

両スマホで注目されているのは主にハードウェアの進化だったが、Galaxyのスマートフォンが優れているのは決してハードウェアだけではない。ソフトウェアの進化においていま最も力を入れているのは、紛れもなくAIだ。

先月18日に「大阪・関西万博2025」のテーマウィークスタジオにて、サムスン電子モバイルエクスペリエンス事業部テクノロジー戦略チーム長のソン・インガン氏、クアルコムコリア副社長のキム・サンピョ氏によるパネルディスカッションが開催された。

テーマは「人間中心のAI」。AIが日常生活にどう浸透し、ユーザーが安心して活用できる環境をどう構築するかが語られた。同パネルセッションを通じて、Galaxyスマートフォンに搭載されたAIがどのようなアプローチで開発しているのか垣間見ることができた。本稿はそのレポート記事となる。

(取材強力:サムスン電子ジャパン)

ユーザーの70%が日常活用。大阪・関西万博で語られた「人間中心のAI」とは

ソン・インガン氏によれば、直近6か月間で実生活においてAIを頻繁に利用するユーザー数は2倍に増加しており、特に「Samsung Galaxy S25」シリーズのユーザーの約70%が日常的にAI機能「Galaxy AI」を活用しているという。これらのユーザーのうち、約50%は生産性向上のため、約40%はクリエイティブ活動の補助としてAIを使用している。

一方で、まだAIについて距離感を感じるユーザーも存在しており、その理由として「AIが本当に自分の役に立つのか」「使い方は複雑ではないか」「個人情報は安全に保護されるのか」といった実用性や使いやすさ、安全性に関する懸念が挙げられる。

ソン氏はこれらの懸念を払拭することが、真にユーザー中心のAIを提供するための鍵であり、ユーザーにとって意味のあるAIを具現化する上で重要だと述べた。

そして、この「距離感」を解消するために、キム・サンピョ氏は「マルチモーダルAI」と「オンデバイスAI」の2つの技術が重要であると強調した。

- オンデバイスAI:スマホ内部でAI処理を行うため、スピードが速くプライバシー保護に優れる。

- マルチモーダルAI:視覚・聴覚・触覚など複数の感覚情報を組み合わせ、人間のように自然に状況を理解・反応できる。

キム・サンピョ氏は「人間はマルチモーダルという方法で世の中を認識している。人間のように思考して反応することをAIで実現できれば、素晴らしいソリューションとなる」と述べた。

日常生活に溶け込む実用機能

パネルでは、Galaxy AIの具体的な活用例も紹介された。ソン・インガン氏は、「ユーザーが努力しなければならないインプットは最小化し、アウトプットは最大化できるよう力を入れている」と説明し、直感的に利用できるAI機能の例として以下を挙げた。

- AI編集機能:写真から不要な被写体を自然に除去、服装やアクセサリーを変更。

- オーディオ消しゴム:動画内の雑音を除去し、必要な音声だけを残す。

- かこって検索:画面上で対象を囲むだけで情報検索、翻訳や名称検索が可能。

- リアルタイム通訳:異なる言語間で自然な会話を実現。

- 自動文字起こし・要約機能:会議議事録作成の効率化。

- 文章生成支援:SNS投稿や資料作成を直感的にサポート。

これらの機能はいずれも、「最小限の入力で最大限のアウトプット」を提供する設計となっており、ユーザーが意識せずにAIを活用できる体験を目指している。

確かにソン・インガン氏の言うことは最もだ。多くのAIは操作や指示が複雑になりがちだが、最小限の入力で済む設計なら、ユーザーは難しい操作や設定に悩む必要がなく、自然にAIを日常に取り入れられる。

その「痕跡」は、最新のGalaxy ZシリーズのAI機能に見ることができる。上述の「オーディオ消しゴム」は以前のモデルから使用することができた機能だ。しかし、この機能を有効にするには動画を編集する画面に行き、動画内の雑音を消すと言うワンステップが必要だった。

しかし最新版では動画再生時に雑音を除去するボタンが新たに追加されており、ユーザーはワンタップで簡単にノイズを消せるようになった。このように自然にAI機能を活用できる工夫はGalaxyに限らないが、AIをユーザーに浸透させるには、こうした細やかな配慮が欠かせないのは間違いない。

クアルコムとの協業で実現する「軽快」かつ「安全」なAI体験

Galaxy AIのオンデバイス性能は、クアルコムのSnapdragonチップセットに搭載された高性能NPUを基盤としている。

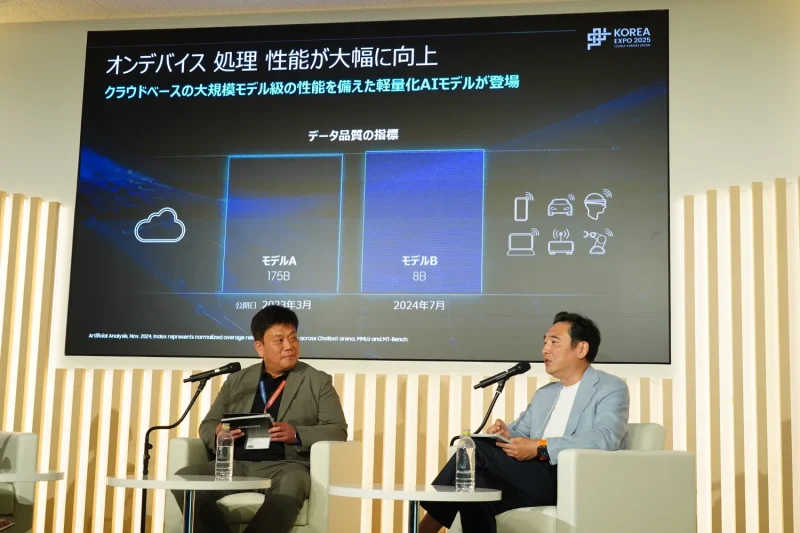

クアルコムが2007年から培ってきたAI処理技術とサムスンのソフトウェア技術の融合により、AIモデルの軽量化は急速に進展しており、2023年3月には1750億パラメーターを要していたモデルが、2024年7月にはわずか80億パラメーターで同等の性能を発揮できるように。

80億パラメーター規模であればハイエンドスマートフォン上で高速に動作可能となり、クラウドに依存せず端末内で安全に処理するオンデバイスAIの実用化が現実味を帯びてきた。

ソン・インガン氏は、AIを便利に使うには、ユーザー一人ひとりに合わせたパーソナライズが重要であり、そのためには「ユーザーのデータを使いながら安全に守ること」が欠かせないと強調した。そのため、現在は最高レベルのセキュリティを維持するため、クアルコムと協力してオンデバイスAIの開発を進めていると説明した。

同氏はさらに、「Samsungが目指すAIの未来は、より自然で直感的なものになる」と述べ、「ユーザーが何か指示を出さなくても、AIがあらかじめ状況を理解するようになる」と語った。また、スマートフォンだけでなく、パソコンやウェアラブルデバイス、IoT家電まで、さまざまなデバイスが連携して、生活のあらゆる場面にAIが浸透する「アンビエントAI」の実現も目指している。

キム・サンピョ氏は、「AI体験はスマホだけでなく、ウォッチやリング、IoT機器、自動車、さらにはヒューマノイドロボットまで広がる。特にスマホは最も個人に密着したデバイスであり、AI基盤の重要なデバイスとしてさらに発展するだろう」と展望を語った。

さらに、スマホアプリが広く普及した背景には、「開発者がアプリを提供し、ユーザーが使うことで利益が還元される好循環」があったと指摘。AIにおいても同じように、開発者が新しい体験を生みやすい環境を整えることが重要であると述べた。

このためクアルコムは、AI開発者向けに「Qualcomm AI Stack」や150以上のAIモデルを提供する「Qualcomm AI Hub」を用意し、開発者が新しいAIアプリを作りやすい体制を整えている。

最後にソン氏は、「これからのAIは単なる技術競争ではなく、いかにユーザーを理解し、支援できるかが鍵になる。本フォーラムはAI機能を紹介するだけでなく、技術の方向性を来場者とともに考える場にしたい」と述べ、締めくくった。

スマートフォンは「AI」によって日常生活に自然に溶け込むパートナーへと進化している

今回のディスカッションの内容自体は、スマートフォンやPCの情報を日々追いかけているメディア関係者やユーザーにとっては、すでに何度も耳にしたものであり、目新しい情報はほとんどなかった。しかし、これを「大阪・関西万博2025」の場で開催したことには、少なからぬ意義があったといえる。

その証拠に、同じ会場にいた一般参加者が一緒に来ていた家族に対して、退場際にボソッとこう話していたのを筆者は聞き漏らさなかった。

「AIって問いかけに答えてくれて便利だと思っていただけだったけど、その裏でどう考えているのかを理解する良い機会になった。」

「AIとはこういうものだ」という記事は、筆者を含め多くの媒体が日々取り上げている。しかし、一般ユーザーにその理解を浸透させるのは決して容易ではない。ましてや、漠然と「AI」と言っても、サムスン電子をはじめ各社のアプローチはそれぞれ異なる。

そうした中で、今回のイベントは、サムスン電子のAI技術への取り組みを一般のユーザーが知るための、第一歩としての役割を果たしたに違いない。

さらに、スマートフォンが単なる情報端末から、日常生活に自然に溶け込むパートナーへと進化していることも、多くの参加者に理解されただろう。

▼ 最新 「Galaxy」 シリーズを各ストアで購入する