ASUSとMicrosoftは、ハンドヘルドPC「ROG Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を、10月16日に発売する。

両製品はすでに国内で予約受付が始まっており、東京ゲームショウ2025のASUSブースでは試遊台も設置されていたため、実際に触れてみたという人も多いだろう。

本誌では、ドイツ・ケルンで開催されたgamescom 2025におけるハンズオンレビューをすでに公開しているが、今回ASUS JAPANから改めて実機をお借りし、発売前にじっくりと試す機会を得た。

本稿では、上位モデル「ROG Xbox Ally X」の詳細レビューをお届けしたい。

▶︎ ASUS Storeキャンペーン一覧をチェック

デザイン:コントローラーのようなグリップで操作性抜群

「ROG Xbox Ally X」は、ASUSがこれまで手がけてきたハンドヘルドPC「ROG Ally」シリーズの特徴を継承しつつ、新たにXboxとWindowsのエコシステムを統合・最適化することで、より “コンソールライク” なゲーム体験を実現したモデルだ。

まず外観からして特徴的だ。従来のROG Allyシリーズや他社製ハンドヘルドが直線的なグリップ形状を採用していたのに対し、Xbox AllyシリーズはXboxコントローラーを中央で分割して画面を挟み込んだようなデザインを採用している。

実際にグリップを握ってみると、スティックやトリガーへの指のかかり具合、ABXYボタンまでの距離感などが非常に自然で、まるで本物のXboxコントローラーを握っているかのようだ。筆者も初めて触れた際、その馴染みやすさに思わず驚かされた。

筆者はアクションゲームなど精密な操作を要求されるタイトルでは、常にコントローラーでプレイしたい派だ。だが、gamescomやTGSの取材時に『Gears of War: Reloaded』や『NINJA GAIDEN 4』をXbox Series XとXbox Ally Xで交互にプレイした際、ほとんど違和感なく同じ感覚で操作できたのが非常に印象的だった。

操作系も充実しており、スティックや十字キー、ABXYボタン、トリガー/バンパーのほか、本体左側にはXboxボタン、コマンドセンターボタン(Armoury Crate SEを起動)、表示ボタンを搭載。右側にはXboxライブラリを起動するボタンやメニューボタンが配置されている。

さらに背面にはマクロボタンを左右に1つずつ(計2個)装備。よく使う操作を割り当てておけば、ワンタッチで呼び出せる。ちなみにスクリーンショットは、いずれかのマクロボタンとAボタンの同時押しで簡単に撮影可能だ。

ディスプレイは7インチのIPSパネルを採用し、フルHD(1080p)解像度、120Hzリフレッシュレート、16:9アスペクト比に対応。VRRやFreeSyncもサポートしており、フレームレート変動時のティアリングを抑制している。もちろんタッチ操作にも対応している。

本体サイズは幅290.0×奥行き121.0×高さ27.5~50.9mm(突起部を除く)、重量は約715g。携帯性という点ではやや重さを感じるが、コントローラーに近い操作感を得られることを考えれば、十分に納得できるトレードオフだろう。

本体カラーはモデルによって異なり、標準モデルの「Xbox Ally」がホワイト、上位モデルの「Xbox Ally X」はブラックを採用している。

インターフェースはUSB Type-Cポート×2、microSDカードリーダー、3.5mmヘッドホンジャックを装備。いずれも本体上部にまとめて配置されており、ゲームプレイ中にケーブルが邪魔にならないよう配慮されている。

「Xbox Ally X」では、左側のUSB Type-CポートがUSB4対応、隣がUSB 3.2対応となっており、いずれもUSB PDをサポート。充電しながらUSBハブなどのアクセサリーを同時に接続することも可能だ。

パフォーマンス:期待通りの高性能でゲームプレイに支障なし

ROG Xbox Ally Xは、ハンドヘルドゆえに電力効率を優先しているため、現行コンソールに比べるとハードウェアスペック的にはやや下回る性能になっている。しかし、実際に最新のAAAタイトル等を動作させてみると、意外にも快適に動作する。

「Xbox Ally X」には、AMD Ryzen AI Z2 Extreme(8コア/16スレッド)とRadeon グラフィックスが搭載されている。Ryzen AI Z2 Extremeは、2025年1月のCES 2025で発表された最新チップで、従来モデルのZ1 Extremeから大幅に性能が向上している。

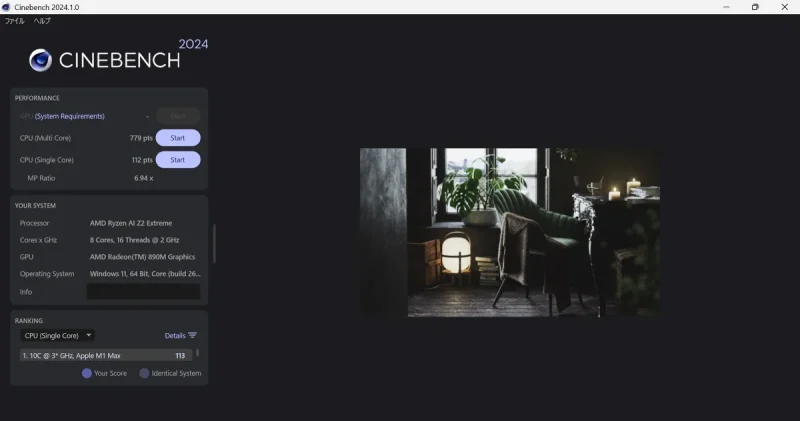

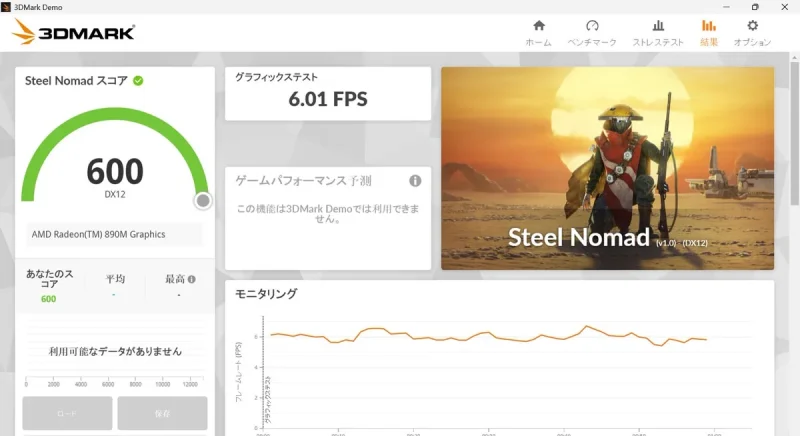

その実力を確認するため、電源に接続してターボモードにした状態で、「Cinebench 2024」と「3DMark」でベンチマークを実施した。

結果は上記のとおりで、「Cinebench 2024」ではシングルコアスコアが112、マルチコアスコアが779。「3DMark」ではSteel Nomadテストでスコア600を記録した。

実際のゲーム環境においての快適度のチェックのため、『モンスターハンターワイルズ』のベンチマークも計測。解像度は1080p、グラフィック「中」設定で計測したところ、スコアは11454、平均フレームレートが33.54fpsとなり、「問題なくプレイできます」のメッセージが表示されていた。

同じく解像度1080pで、グラフィックを「高」設定にした場合は、「設定変更を推奨します」になってしまっていたことから、Xbox Ally Xで『モンスターハンターワイルズ』をプレイする場合はグラフィック設定「中」が限界ということになりそうだ。

ハンドヘルドとしてのRyzen AI Z2 Extremeの性能としては十分に期待通りで、実際のゲームプレイでも快適に動作するレベルに仕上がっている。

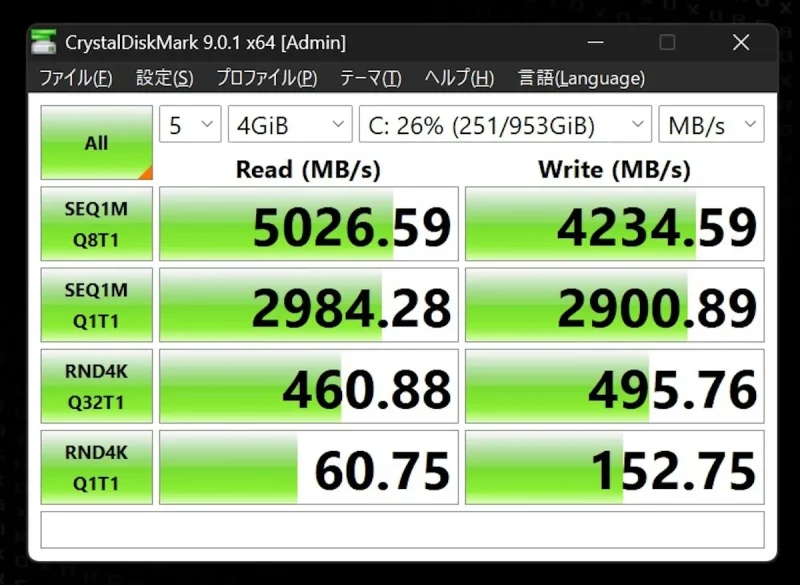

メモリはLPDDR5X-8000を採用し、容量は24GB。ストレージにはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe SSD(M.2)を1TB搭載している。

SSDの性能をCrystalDiskMarkで測定したところ、非常に高速な読み書き速度を確認できた。ハンドヘルドとしてはトップクラスのストレージ性能と言えるだろう。

なお、ストレージ容量が不足した場合はユーザー自身でSSDを換装することも可能。ただし、この作業はメーカーのサポート対象外となるため、十分な知識と経験を持つユーザーのみが行うよう推奨されている。

▶︎ ASUS Storeキャンペーン一覧をチェック

実際にゲームをプレイしてみた

ここからは、実際にゲームをプレイしたときの使用感について詳しく紹介していこう。

まず、「ROG Xbox Ally」の互換性についてだが、Windows 11搭載のハンドヘルドということで、基本的にWindowsで動作するタイトルであればほとんどを動作させることが可能だ。

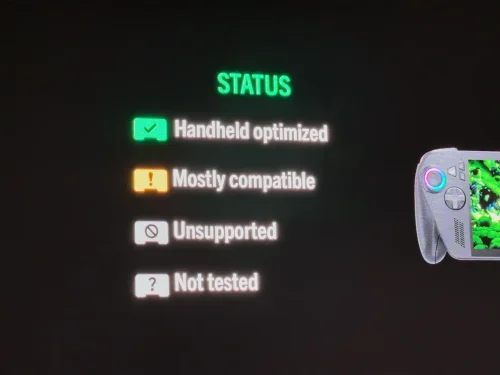

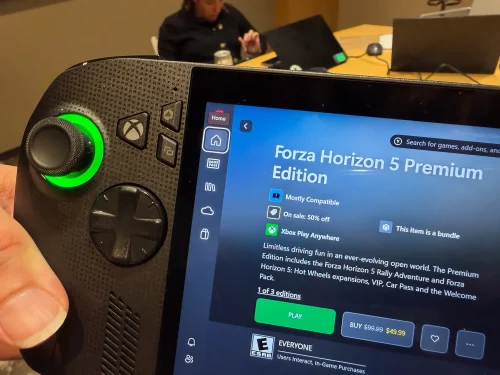

「Xbox」の名を冠しているように、Xboxが展開するタイトルとの互換性が確認されている。発売初日には、ゲームを購入・ダウンロードするXboxのストアページに、各ゲームタイトルのハンドヘルドの互換性を示すステータスがアイコンで表示されるようになるため、互換性が気になる場合はストアページを見に行けば一目瞭然だ。

- Handheld optimized (完全サポート)

- Mostly compatible (設定を調整すればプレイ可能)

- Unsupported (サポートしない)

- Not tested (テスト未実施)

本体起動時の設定で、Armoury Crateのゲームライブラリ画面を表示するようにしておけば、XboxやSteamなどのアプリへすぐにアクセスできる。複数のアプリが立ち上がるのを待つ必要がなく、コンソール機のように起動後すぐゲームを始められる点が便利だ。

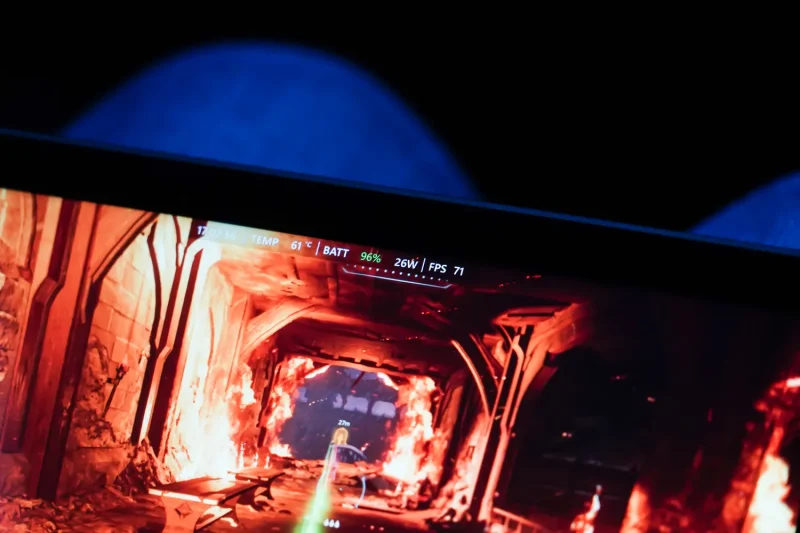

今回は本体を電源に接続し、ターボモードにした状態で『DOOM: The Dark Ages』をプレイしてみた。本作は、今年5月に発売したばかりのシューティングで、idTech8エンジンを用いた高品質なグラフィックス(レイトレーシング対応の動的照明・影、破壊表現の強化など)を特徴としているため、負荷は高めのゲームとして知られている。

プレイ中、炎のエフェクトが多い場面や敵の遠距離攻撃が激しいシーンでは、一時的にフレームレートが55fps前後まで下がることもあったが、全体的にはおおむね60〜70fpsを維持していた。

続いて『Gears of War: Reloaded』をプレイ。こちらは旧作のリメイクということもあり『DOOM: The Dark Ages』よりは動作が軽く、何かが爆発したりと処理が重い場面でも80fps、普段は90〜95fpsほどで動作できていた。

アクションアドベンチャーの『South of Midnight』もプレイしてみたところ、フルHD解像度で、グラフィック品質「高」で80〜90fps前後で動作していた。

個人的には、『DOOM: The Dark Ages』のような負荷の高いタイトルでも快適にプレイできたことが驚きだった。もちろんゲームタイトルによってはXbox Ally Xでも処理性能が足りないパターンもあるだろうが、その場合でも画質にこだわらないなら解像度を下げることで、動作を安定させられるだろう。

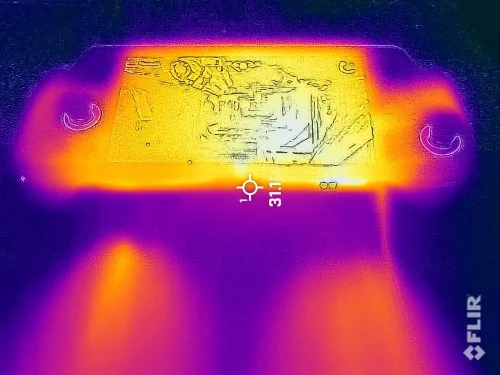

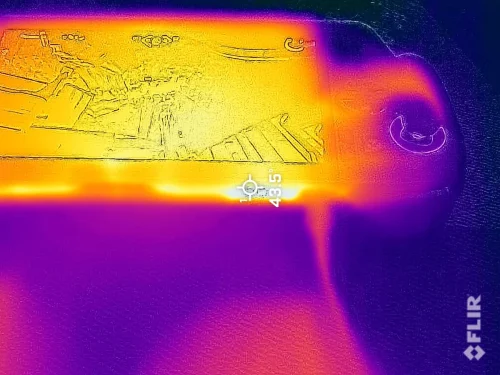

そして、気になる発熱についてだが、長くプレイするほど本体内部でそれなりに熱が発生しているのか、排気口付近から温風が出ているのが確認できる。最も熱い部分(左前方)は43.5℃に達していた。

排気口は本体上部に配置されており、排出された熱が手に伝わりにくい構造になっているため、実際に手で持ってプレイしていても熱さを感じることはほとんどない。

ただし、ファンが最大出力で回っていると音はそれなりに大きくなるため、ラスボス戦などゲームに集中したい場面ではヘッドホンやイヤホンを使うのがオススメだ。

アプリやゲームの切り替えもスムーズだ。シングルプレイ中にDiscordでフレンドからオンラインマルチへの誘いが届いたら、Xboxボタンを長押ししてLB/RBボタンを操作するだけで、スムーズにDiscordへ切り替えられる。タッチ操作による文字入力も快適で、返信後すぐにゲームへ戻り、オンラインマルチの準備に移ることができる。

外部ディスプレイに画面出力をした場合にはどうか。純正アクセサリー「ROG Bulwark Dock DG300」を使用し、HDMI経由で映像を出力してみた。

フルHD(1080p)で出力した場合、『Gears of War: Reloaded』は約55〜60fps、『DOOM: The Dark Ages』も55〜60fps前後、『South of Midnight』も約75〜90fpsで動作し、アクション性の高いタイトルでも概ね快適にプレイできた。

一方で、ウルトラワイドディスプレイ(3440×1440)で出力した際は、『Gears of War: Reloaded』『DOOM: The Dark Ages』は30〜40fps程度まで低下し、動作がやや重く感じられた。この2タイトルに関しては、快適性を重視するならフルHDでの出力に留めておくのが無難だろう。唯一『South of Midnight』は55〜60fpsで動作し、ウルトラワイドディスプレイでのプレイも現実的だった。

本体のバッテリー容量は80Wh。駆動時間は設定によって異なるが、パフォーマンスモードで『DOOM: The Dark Ages』をプレイした際は、約2時間ほど連続プレイが可能だった。サイレントモードではもう少し長く遊べるとは思うが、電源を接続しない状態で3Dゲームをプレイできるのはおおよそ2〜3時間程度と考えておくのが現実的だ。

充電時間は約2時間でフル充電が完了する。バッテリー駆動時間や本体重量による腕への負担、充電時間などを考慮すると、2時間ほどプレイしたあとに休憩を取り、その間に充電しておく──そんなサイクルが最も快適な使い方といえそうだ。

Windows PC ⇆ ハンドヘルドPCの両方で使える2in1も魅力のひとつ

ROG Allyシリーズは、ハンドヘルドとしてだけでなく、Windows PCとしても活用できる点が大きな特徴だ。

画面を下からスワイプして「デスクトップモード」を選択すると、すぐにWindowsのデスクトップ画面が表示される。タッチ操作にも対応しているため、Windowsタブレットのような感覚で使うことができる。

3Dゲームを快適に動かせるだけの性能を備えているため、Webブラウジングやメール、SNSのチェックといった日常的な作業もスムーズだ。文字入力が多い場合は、キーボードやマウスを接続すれば、ノートPCのような使い方もできる。

この特性を活かせば、普段はゲーム機として楽しみつつ、出張時などには簡易的な作業用PCやタブレットとして活用することも可能だ。さらに、USBハブやHDMIケーブルを使ってホテルのテレビに画面を出力すれば、快適な作業環境を手軽に整えることができる。

まとめ:ROG Xbox Allyは「Xbox」の名を冠するとおり「持ち歩けるコンソール」と言えるかもしれない

ROG Xbox Ally Xは、これまでの「ROG Ally」シリーズとXboxの理念が融合し、新たな境地に達したハンドヘルドPCだ。単にゲームが動くというだけでなく、「ゲームをプレイするためにハードウェアはどうあるべきか」を突き詰めた一台であることが手に取るようにわかる。

Xboxが掲げる「ゲーマーが望む場所で、望む相手と、望む方法でプレイできる」という理念。その具体的な答えのひとつが、このROG Xbox Ally Xだ。電源を入れればすぐにゲームライブラリが立ち上がり、手に馴染むグリップを握れば自然にプレイが始まる。この一連の流れは、もはやハンドヘルドというより、“手に収まるコンソール” そのものだ。

操作感もまさにXboxコントローラーそのもので、指先の動きが画面にダイレクトに反映される一体感がある。さらに外部ディスプレイや周辺機器と組み合わせれば、外ではハンドヘルド、自宅では据え置き機のように柔軟に使える点も大きな魅力だ。

ハンズオン段階からハードウェアの完成度は高かったが、製品版ではソフトウェア面も成熟し、ゲームプレイの快適さがさらに向上していた。PCとコンソールの垣根を越え、どこでも自分のゲーム環境をそのまま持ち出せる体験を求める人にとって、本機は理想的な相棒となるだろう。

筆者自身は、初のティザー発表から正式公開、米国やドイツ・ケルン、ベルリン、国内内覧会、TGSまで、この製品を長く追い続けてきた。ROG製品やXboxのゲームビジネスを取材してきた中でも、ひとつのハードウェアをここまで長期的かつ多角的に追い続けたのは初めての経験だった。

そうした中で、このROG Xbox Ally Xのフルレビューがついに解禁され、いよいよ一般ユーザーの手に渡るタイミングを迎えたことに、深い感慨を覚える。前述のとおり、取材初期の段階から「これは良い製品になる」と感じていたが、その印象はいまも変わっていない。

実際のところ、AMDグラフィックスを採用している関係で発売時点では一部のタイトルが動作しない場合もある。たとえば、本原稿を書いている段階では『Battlefield 6』が動作しなかった。しかし、これはDirectX12にアクセスするレジストリキーが未設定のためで、今後のアップデートで修正される可能性が高い。

もちろん、Xboxで展開されている多くのタイトルは快適に動作しており、十分に高い満足度を得られるはずだ。ハンドヘルドPCを買いたいと思っているゲーマーがいたら、筆者としても掛け値なしでまずこの製品をオススメするだろう。

なお、ROG Xbox Allyシリーズは発売によって完成するわけではなく、今後もアップデートによる機能追加が予定されている。今後もその進化を継続的に追っていきたい。

▶︎ ASUS Storeキャンペーン一覧をチェック